シシャモを食べに北海道へ行ってきたんですわ。

そう聞くと不思議に思われる方が多いかもしれない。日本全国、駅前の居酒屋チェーンに行けば「子持ちシシャモ」が食べられるではないか、と。

Yorimichi AIRDO読者の皆さん、はじめまして。平坂寛と申します。

“珍生物ハンター”として、世界中の珍しい魚をつかまえ、食べてきた私がなぜあえてシシャモに挑むのか。理由はほかでもない、「北海道に行かなきゃ味わえないシシャモ」がいるから。

……じゃ、冒頭の言葉、ちょっと言い方を改めてみよう。

“本物のシシャモ”を食べてきたんですわ。シシャモの聖地「むかわ町」で。

何を『美味しんぼ』みたいなことを……と言うなかれ。

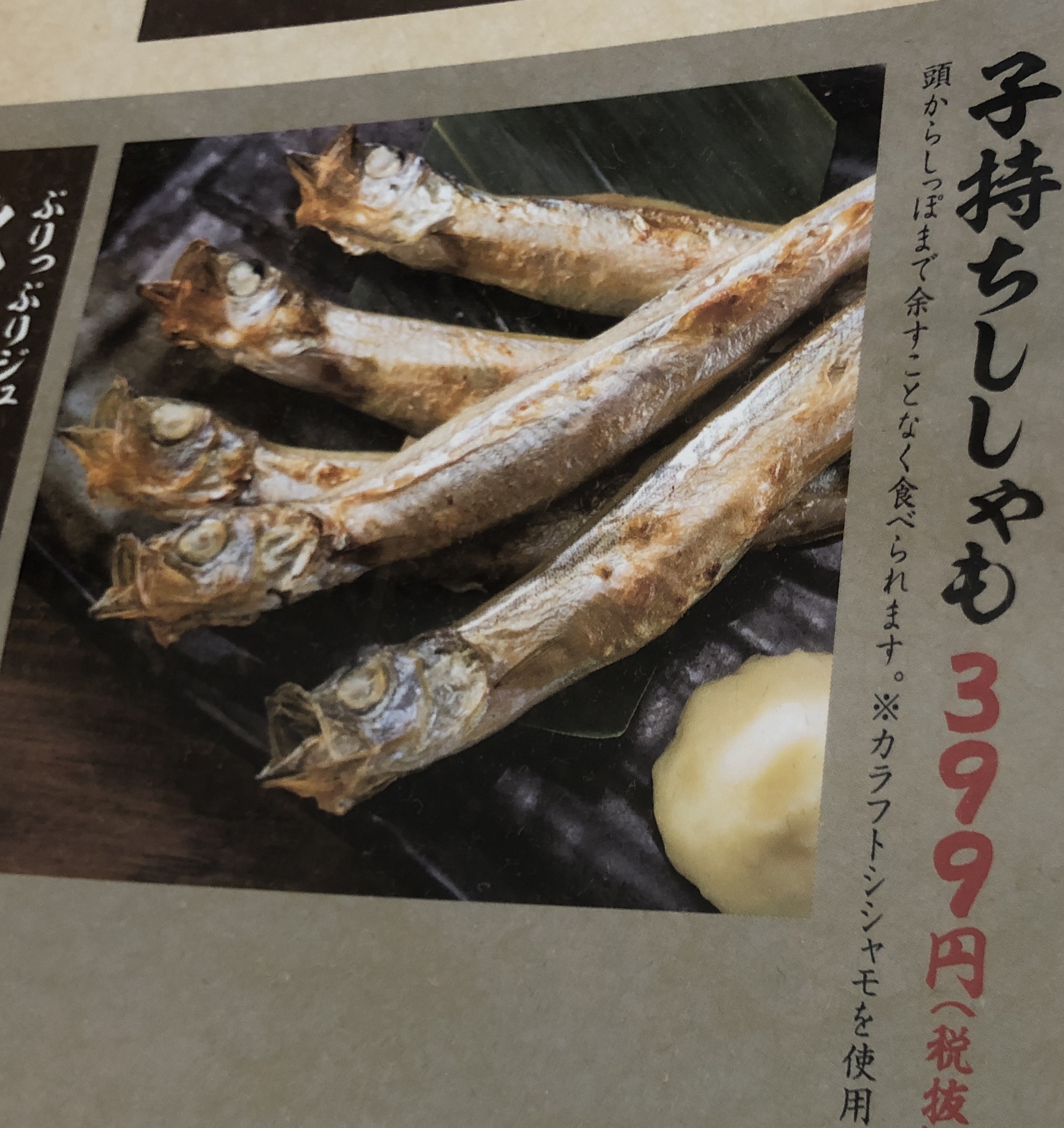

事実、「シシャモ」の名を冠して流通する魚には二つの魚種が含まれている。一つは正真正銘の「本シシャモ」、もう一つは「カラフトシシャモ」と呼ばれる魚だ。

本シシャモとカラフトシシャモは同じキュウリウオ科(アユやワカサギなども含まれるグループ)だが、前者はシシャモ属、後者はカラフトシシャモ属に分類され、見た目も味も別物だ。

カラフトシシャモは北欧やカナダなどから輸入されたものが昭和後期から大量に流通しており、単にシシャモといえばこちらを指すほど知名度がある。なお近年、食品偽装の問題が取りざたされるようになってからは、標準和名の「カラフトシシャモ」あるいは英名の「カペリン」という表記で流通していることが多い。

本稿でも以後、混同を避けるためシシャモを「本シシャモ」、カラフトシシャモを「カペリン」と書く。

いざ本シシャモの聖地・むかわ町へ

本シシャモの何がスペシャルかって、まず世界中でも北海道にしか生息していないこと。いわゆる固有種というやつだ。

本シシャモは10~11月の繁殖期になると、特定の河川へ遡上して卵を産む。アイヌの伝承にもシシャモの遡上に関する記述が見られる。貴重なタンパク源が大挙して押し寄せる一大イベントなのだから至極当然のことだろう。現代でもシシャモ漁はその時期にのみ北海道の沿岸部で行われており、それゆえ流通する本シシャモのメスは全て「子持ち」なのだ。

漁は胆振総合振興局、日高総合振興局、釧路総合振興局と各地で行われているが、その中でもとりわけ本シシャモにゆかりの深い町が、勇払郡のむかわ町である。新千歳空港から車でおよそ45分の距離にある、太平洋に面した町だ。

まず本シシャモについて深く知るべくやってきたのは地元でも「シシャモといえば大野さんとこ!」と名高い海産物店「カネダイ大野商店」だ。

店頭を遠目に覗いて、いきなりびっくり。シシャモ推しが尋常ではない。

あちこちにししゃも! シシャモ! 柳葉魚! むかわ名物ししゃも!! の看板、のぼり、ポップにポスター。それにまぎれて「大野水産のほっきカレー」と書かれたのぼりもはためいているが、なんだか肩身が狭そうだ。がんばれ、ほっきカレー!

このお店が、そしてむかわ町が本シシャモを愛していることは早くも、目がくらむほどに伝わってきた。文字列だけで。

さらに歩み寄ると、店先には大量の小魚がびっしりと、まるで「すだれ」のように吊るされているではないか。

もしやこれが……?

近寄ってみると案の定。すだれのように干されているこの魚こそ、本シシャモだ。「やっと出会えた……」と見とれていたそのとき、横から男性が話しかけてきた。

この方こそ、カネダイ大野商店の三代目社長・大野秀貴さん。名刺交換もほどほどに、早速シシャモの授業がはじまった。

「平坂さんは本シシャモとカペリンの“違い”が分かりますか?」

大野さん、それはもう予習済みなんです。「違いの分かる男」ですから。

「前者はシシャモ属、後者はカラフトシシャモ属に……」。

「いえいえ、見た目の違いです」

なるほど……。本シシャモを普段から見慣れておらず、パッと思い浮かばない。決定的な違いは何だろうか。

「なんといっても顔つきと体型ですね。本シシャモは口が目のあたりまで裂けていて意外に大口。対してカペリンはおちょぼ口で眼も小さい。また、本シシャモの方がふっくらとした体型をしています。見比べてみると全然違うので、慣れてくると雰囲気だけですぐに分かりますよ」

オスとメスの見分け方も聞いてみた。

「この時期に水揚げされるものであれば簡単に判別できます。一番分かりやすいのはしりびれ(尾びれの手前にあるひれ)です。オスはメスに比べて、しりびれがずっと大きく発達します。これは産卵の際に、つがいのメスを抱きかかえる役割があるんです。また、体色もオスの方が濃くなります。ただし、こうした特徴は繁殖期、すなわち漁期にしかあらわれないもので、それ以外の季節は識別が難しくなります」

なるほど。これは、オイカワなどと同じ見分け方だ(オイカワのオスは繁殖期になると、尻びれが大きくなる)。

「オスとメスを簡単に仕分けられるため、干物などにする際は必ず雌雄を分けて加工します。それぞれ味がまったく違うため、お客様によって大きく好みが分かれるからです。地元の方は脂の乗ったオスを好みますが、道外からのお客様は子持ちシシャモ、つまりメスを所望される傾向がありますね。道外でシシャモといえば、子持ちのカペリンのイメージが強いのでしょう」

確かにその通りだ。僕含む道外の人にとってなじみ深いのはカペリンの方だろう。本シシャモは東京や大阪で食べるのが案外難しく、市場はまさにカペリン優勢。思い切って、気になることを聞いてみた。「……社長。ぶっちゃけ、カペリンのことが憎たらしくて仕方ないのでは?」

「いえ、とんでもない。むしろカペリンには感謝しています。国内の物流が今ほど発達していなかった頃に冷凍カペリンが輸入され、本シシャモよりずっと先に道外各地で“シシャモ”として受け入れられた。この過程があったからこそ、当時は道内でしか知られていなかったシシャモという魚の名前が日本全国に広まった。カペリンがシシャモの知名度を上げたから、今になって本シシャモが脚光を浴び、道外の方にも食べてもらえるようになったんです。カペリンには足を向けて寝られませんよ」

なんと懐の深い答えだろう……と思ったが、意地悪く突っ込んでみた。「そうは言っても、本シシャモとカペリンの味って全然違うんですよね?」

「実は私もカペリンは勉強のつもりで一度食べたきりなんですよ。本シシャモは子どもの頃から食べているんですが……。むかわ町にはカペリンが入ってくることがそもそもないんです。なんせ本シシャモの本場なので……」

予想外の答えにややたじろいでいると、

「カペリンもおいしい魚だと思いました。けれど、本シシャモとはまったく違う味。どちらがうまい、まずいではなく、違う魚という印象です。本シシャモを実際に試食してもらえれば、すぐに分かっていただけると思います」

流れ技のようにセールストークを食らってしまった。この流れ、食べざるを得ないでしょう。

にじみ出す脂! 油! アブラ!

というわけで、大野社長に連れられて店内の食堂へ着席する。全てのテーブルにホットプレートがセットされていて、干物を焼く準備は万端だ。さっそく看板メニューである「本シシャモの生干し」(生干しとは寒空の下で半日程度干した干物。一般的な上干しに比べるとみずみずしさがしっかり残り、ジューシーな味わいを楽しめるという)を食べてみようじゃないか。

まず、すだれから好きなものを選んで取って焼く、という心憎い演出にグッときた。オス・メスによって値段が変わるのだが、せっかくだから食べ比べしたい。大ぶりのオスとメスを選び、クッキングシートを敷いたホットプレートの上に並べていく。

……網で焼いた方が風情があるのでは?と思っていたが、それは浅はかな考えだったとすぐに気づかされた。

本シシャモに焼き色がつき、香ばしい香りとともにホットプレートの上でジリジリとジュワジュワと脂が弾ける。すごい量だ。特にオス。

そうか、ホットプレート+クッキングシートの組み合わせはこの脂を落とさずシシャモの身を焼き上げるための仕掛けだったのか。大野社長のセールストークと同じく、計算し尽くされている……。

きつね色に焼けた本シシャモを頭から頬張る。まずはオスからだ。自身からにじみ出た脂で頭の骨までカリリと焼けており、難なく噛める。そして身はふわりとやわらかく、それでいて大変ジューシー。

なんだこれ……カペリンと全然違うじゃないか。うまいぞ……! これは脂だ。脂の旨さだ。脂の甘みだ。この魚は脂を楽しむ魚だ。

続いて間髪入れずメスに食らいつく。噛んだ瞬間にホクッと卵に歯が当たる。腹の中はもう卵でパンパンなのだ。オスにはなかった、卵の滋味深さ。子持ち本シシャモ、なんと贅沢な味わいか。

だがしかし、個人的にはやはりオスの方が好みだった。なぜなら、脂の量で大きくメスをリードしているからだ。

これにはちゃーんと理由がある。メスは繁殖期になるとお腹の卵に栄養、すなわち筋肉中の脂を持っていかれてしまうのだ。「全脂全霊」を我が子に捧げる、母の愛と言えよう。オスはメスに比べて脂肪の消費が大きくないので、「脂ノリノリ」というわけだ。

……さて、大野社長に「とてもおいしいです(だからもっと食わせろ)」と感想を伝えたところ、ちょっと困った質問が飛び出した。

「この味を他の魚に例えるとしたら……何だと思いますか?」

……う~ん、弱ったな。これまで各地でそこそこ多くの種類を食べてきたつもりだが、正直言って、似ている魚が思いつかない。イワシでもキビナゴでもない。まったく違う。同じキュウリウオ科のアユでもない。ワカサギでもない。そしてやっぱり、カペリンでもない。

答えに窮して「いや~、思いつかないというか……唯一無二の味だと思います」と答えると、大野社長は「やっぱりそうですか。僕もそう思うんです」と微笑んだ。ナンバーワンじゃない、オンリーワンなんだ。

さぁ、そんな貴重な食材と分かったならば、なおさら他の料理も味わってみたいところ。特に……生は! ぜひ試したい!

そこで注文したのが、本シシャモのにぎり寿司だ。

本シシャモは非常に傷みやすく、生は、漁期に、道内でしかほぼほぼ食べられない。また、アニサキスが寄生している場合もあるので、サケのルイベよろしく一旦冷凍処理を施してから調理するのだという。

まさに幻の料理とも言えそうだが、一体どんな味がするのか。江戸前風に指でつかみ、ヒョイっと頬張った。

味は抜群。身はやわらかく、舌の上でとろけていく。大型のオスだけを贅沢に使っているためか、甘くコクのある脂が舌に絡みつくようだ。やめられない、止まらない。むかわ町を訪れたなら、ぜひ試してほしい一品だ。

他にも、お年寄りからお子さんまで大人気という、本シシャモのフライを乗せたカレー。本シシャモで出汁をとったししゃも汁など、バリエーション豊かシシャモ料理がラインアップされている。

本シシャモの味を満喫するなら、この店内でおよそ完結してしまえるほどの充実ぶりである。

食堂で食事を楽しむ暇がない人には、歩きながら食べられる「ししゃもパン」。コロネタイプのパンに本シシャモのフライと特製ソースが入っている。

そして、顔ハメ看板まで……。

カネダイ大野商店はまさに、「シシャモのテーマパーク」だった。

SHISHAMOも愛用、シシャモTシャツ

大野社長のおかげで、生態から味まで、本シシャモの基本を理解することができた。ここからはもっと、むかわ町とシシャモの関わりについて深掘りしたい。

というわけで、カネダイ大野商店を後にした僕は、むかわ町の特産物直売所である「ぽぽんた市場」を訪れた。

店内には本シシャモはもちろんのこと、野菜や乳製品などさまざまなむかわ町の特産品が並んでいる。その中で妙に異彩を放つ一角があった。

「えっ、アパレル……?」

近づいてみると、シシャモ柄のキャップとTシャツだった。「mukawa energy」という文字も書いてある。

このデザイン、どこかで見たような……。しかもよく見ると、あしらわれているのは怪物の爪痕ではなく魚のイラストだ。……もしかしてこれもシシャモなの!?

そう。これらはむかわ町観光協会のオリジナルTシャツとキャップ。他にも靴下なんかもある。

担当者の方によると、Tシャツに至っては、もう発売から4年もたつロングセラー商品となっているのだとか。しかも、もともとはむかわ町観光協会職員のユニフォームとしてデザインされたものだったというのだから驚きだ。

町を訪れる人々から「欲しい!」とリクエストが殺到し、商品化したという。

なんと、今をときめく人気ロックバンド「SHISHAMO」のメンバーも愛用しているとのこと。すごいなぁ。

……眺めているとだんだんかわいく、かっこよく見えてきちゃうんだなこれが。というわけでシシャモTをたまらず購入。

取材後も愛用していますが、生地がしっかりしていて、なかなか着心地がいいです。

シシャモのチーズもある

もうひとつ、乳製品コーナーで気になる商品に遭遇。

それがこちら。

なんと本シシャモ(の出汁醤油と粉末)を練り込んだというストリングチーズ! 試しに買って食べてみると、風味豊かで実にうまい!! シシャモとチーズの組み合わせ、この発想はなかった。一本取られた気分だ。

どんな経緯で開発に至ったのか。そもそもチーズに魚介って練り込めるもんなのか。いてもたってもいられなくなり、町内にある製造元「ASUKAのチーズ工房」に押しかけてしまった。

表記通りの住所にたどり着くと……まさかの牧場!

牧場に併設された工房で、これ以上ないくらいに「搾りたて」の生乳を使ったチーズが作られている。そらうまいわけだわ。……いや、問題はそこじゃない。なぜシシャモをチーズに練り込んでしまったのだろう?

……そうこうしていると、工房から代表の北川飛鳥さんが顔を出した。

たった今までチーズを作っていたという北川さんに、なぜチーズとシシャモの取り合わせを思いついたのか、単刀直入に聞いてみた。

「数年前にむかわ町の道の駅から、むかわの名産を使ったチーズの開発をしてほしい、と相談を受けたことから始まったんです。当時は本シシャモを使った魚醤を作っている工場があったので、その魚醤に漬け込んだチーズを作っていました。商品は好評だったんですが、その魚醤自体の製造が終了してしまって……。その後、試行錯誤を繰り返し、魚醤の代わりに本シシャモのだし醤油と粉末を使用した『ストリングしおかぜ』が完成しました」

魚を使ったチーズは世界的に見ても珍しいように思うが、商品化にあたってどんな苦労があったのだろう。

「そうですね。魚の風味が出なかったり、かと思えば生臭さが出てしまったり……。微妙な塩加減を工夫したりと、商品化までは数年かかりました。でも、近年チーズの国際コンテストでは桜の花の塩漬けを使ったチーズや熊笹の香りをつけたチーズなど日本ならではの素材を使ったものが高く評価されています。だからこそ、むかわ町の名物である本シシャモで私たちにしか作れないチーズを作りたいですね」

……希望に満ちた素敵な話を聞かせていただいた。

スープまでシシャモのラーメン

チーズをつまんでいると、さらに食欲が加速してきた。そろそろお腹にたまる料理をかきこみたいところ。もちろん、せっかくだから本シシャモを使ったものをね。

でもおおよその料理はカネダイ大野商店でトライしたしなぁ……と思っていたらありましたよ! 攻めていないジャンルが! それは……中華!

本シシャモの出汁がきいた塩ラーメンを食べられる、という噂を聞いてやってきたのが、地元で愛される中華料理店「呑み喰い麺や 潮騒」。

メニューを見てみると……

ありました。鵡川名物「ししゃもラーメン」。これを食べなきゃ帰れない。

こちらのお店の売りは、通常のラーメンやチャーシューメンのスープをみそ、塩、醤油味から好みに合わせて選べること。……なのだが、ことししゃもラーメンに関しては塩味限定となっている。これはししゃも出汁の繊細なおいしさを楽しんでもらうためのこだわりなのだとか。

スープを口に含むと、なるほど、滋味深くやさしい味。「ああ……今良いものを食べているな」と心から思える。

かと言って物足りなさを感じることはなく、文句なしにおいしい。

その証拠に、気づけばスープを飲み干していた。この出汁は残せない。

具だくさんなのもうれしい。トッピングの干しシシャモがホクホク香ばしく、食感的にも良いアクセントになるんだよなぁ……。近所のラーメン屋にあったら、毎週食べてしまいそうだ。

店主さんにも、少し話を聞いてみた。ししゃもラーメンは、先代(お父様)がむかわ町役場から「町おこしのためにシシャモを使った変わり種メニューを考案してほしい」と依頼を受けたことがきっかけで生まれたメニューなのだとか。

店主さんはその味を受け継ぎ、今に伝えているのだ。斬新なメニューだと思ったが、伝統というものは、更新を繰り返しながら構築されていくのだろう。

どストレートな見た目。「ししゃも醤油サンデー」

いやぁうまかった。ボリューミーで腹もふくれた。……となると、締めのデザートもいただきたいところだ。

酪農も盛んなむかわ町。アイスクリームやソフトクリームなんかいいなあ……と思っていたところ、驚愕の情報が飛び込んできた。……なんと、むかわ名物の牛乳と本シシャモが“悪魔合体”した「ししゃも醤油サンデー」なる一品が道の駅で食べられるらしい。

えぇ……。あの「ストリングしおかぜ」も、商品化へ至るまで相当な困難を乗り越えたのに、サンデーはさすがにないだろう。ゲテモノ枠じゃないの?

と言いつつ、気になるのは事実。道の駅「むかわ四季の館」へと出向く。

館内のカフェで恐る恐る「し、し、し、ししゃも醤油サンデーあ、ありますか……?」と尋ねる。「はい!ございますよ」と元気な返事。本当に存在していたのか……。

やがて提供されたサンデーを見た瞬間、度肝を抜かれた。想像以上に強烈な佇まいではないか……。

シシャモの干物がブッ刺さっとる……。潔い、直球どストレートの見た目だ。

そしてカラメルのようなソースがかかっているが……どうやらこれはシシャモを使った醤油らしい。もしやSNS映えを狙い過ぎて暴走したメニューなのではないか? 正気の沙汰とは思えない。

豪快過ぎる見た目にたじろいでいると、

「シシャモでソフトクリームをすくって食べるのがおすすめです♪」

と従業員さんが追い打ちをかけてきた。あのさぁ、パフェのウエハースじゃないんだからさぁ。

しかし、一口食べて納得。あ、意外と合うわこれ。特に醤油とソフトクリームの相性が抜群。まるでみたらし団子のような、奥深い甘辛さだ。

スプーン代わりにしていた干物もソフトクリームと一緒に食べると、塩味が甘さを引き立て、意外においしい。

それに、そもそもソフトクリーム自体のクオリティがやたらと高い。さすがの一言。こりゃどうしたってうまくなるだろうなぁ。

むかわ町を訪れたなら、シシャモはもちろんだが、ぜひソフトクリームも食べてほしい。もちろん、味はししゃも醤油で。

ちなみに、サンデーのカップに描かれているキャラクターは道の駅オリジナルキャラ「わるいSHISHAMO」。

体の傷は「四国のかます、関東のアジ、近所のシャケにやられた」そう。設定が凝っている……。

さらにさらに。町のケーキ屋さんにさえ、本シシャモをテーマとしたお菓子があるらしい。むかわ町民のシシャモ愛、とどまるところを知らない。

こちらの洋菓子店「ケーキショップおのでら」は創業40年以上の老舗。洋菓子のみならず和菓子も取りそろえ、長らく地元の方々に愛されている。

店主である小野寺さんの“地元愛”も並々ならぬものがある。それが如実に表れているのが、シシャモをかたどった「柳葉魚サブレー」と「柳葉魚最中」の二品だろう。

親しみやすい見た目ながら、本シシャモの雌雄が寄り添って産卵を行う様子がしっかりと再現されている。

さすがに本シシャモそのものは材料としては使われていないが、「むかわの人々に愛され、町にゆかりの深い食材であるシシャモの姿を落とし込んだ」のだという。こういうシシャモの「味わい方」もあるのだなぁ。

新千歳空港でもシシャモに出会える

それにしてもつくづくむかわ町の人たちのシシャモ愛には驚かされる。むかわ町民にとってシシャモは、町おこしネタの次元を超えた、歴史と文化に深く根ざした存在なのだろう。まったく勉強になった。

満腹感と満足感に酔いながら新千歳空港に戻ってくると、空港内のパン屋さんでシシャモをまるごと1匹包んだデニッシュを発見。こうなったらもうとことんシシャモ漬けになってやろう。

最初から最後まで、本当にシシャモしか食べない旅だった。仕事終わりの居酒屋で、家の食卓で子持ちシシャモを食べるたびに、きょうのことを思い出すのだろう。

撮影:小高雅也

書いた人:平坂寛

「五感を通じて生物を知る」をモットーに各地で珍生物を捕獲しているライター。生物の面白さを人々に伝え、深く学ぶきっかけとなる文章を書くことを目指す。主な著作に『外来魚のレシピ〜捕って、さばいて、食ってみた〜』『深海魚のレシピ〜釣って、拾って、食ってみた〜』(ともに地人書館) 『喰ったらヤバいいきもの』(主婦と生活社)など。

Twitter:@hirahiroro

ブログ:平坂寛のフィールドノート

“本物のシシャモ”を食べに行くなら、AIRDOで!

www.airdo.jp

編集:はてな編集部